Isu mengenai pengakuan terhadap kontribusi ilmuwan lokal kembali mencuat setelah Anies Baswedan menegur University of Oxford melalui unggahan di media sosial X. Kritik tersebut muncul karena publikasi salah satu riset Oxford tentang Rafflesia hasseltii tidak mencantumkan nama para peneliti Indonesia yang terlibat langsung di lapangan. Polemik ini kemudian berkembang menjadi perbincangan nasional mengenai pentingnya etika akademik serta penghargaan terhadap kontribusi ilmuwan lokal dalam riset internasional.

Kontroversi bermula dari video yang diunggah Oxford Botanic Garden. Dalam video tersebut, tim peneliti Oxford menunjukkan perjalanan mereka di hutan hujan Sumatra untuk mencari Rafflesia hasseltii, bunga langka yang dikenal memiliki ukuran besar dan aroma khas. Meski terlihat jelas adanya pendamping lapangan dari Indonesia, tidak ada satu pun nama peneliti Indonesia disebutkan dalam caption resmi unggahan tersebut. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan mengapa kontribusi peneliti lokal tidak mendapat tempat dalam publikasi.

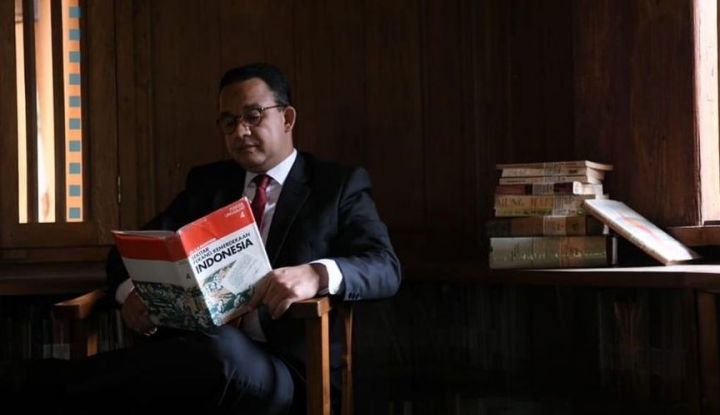

Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus figur publik yang cukup vokal dalam isu pendidikan, langsung menyoroti masalah tersebut. Melalui akun X miliknya, ia secara terbuka menegur Oxford dan menyebut tiga peneliti Indonesia yang terlibat: Joko Witono, Septi Andriki, dan Iswandi. Anies menekankan bahwa para ilmuwan tersebut memiliki peran penting dalam riset lapangan, sehingga harus diberi kredit yang layak. Ia menggunakan istilah “NPC” untuk menggambarkan bagaimana peneliti lokal sering dianggap hanya sebagai ‘pemeran pendukung’, padahal kontribusi mereka sangat penting. Kritik tersebut memperkuat pesan bahwa peneliti Indonesia tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi yang kurang dihargai.

Reaksi masyarakat pun cepat bermunculan. Banyak warganet dan akademisi menilai bahwa ini bukan pertama kalinya kontribusi ilmuwan Indonesia tidak dihargai secara proporsional dalam kolaborasi riset internasional. Indonesia sebagai negara kaya biodiversitas memang sering menjadi lokasi penelitian ilmiah, tetapi pengakuan terhadap ilmuwan lokal masih jauh dari ideal. Unggahan Anies dianggap sebagai pengingat bahwa kolaborasi internasional seharusnya mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap semua pihak yang berkontribusi.

Selain persoalan etika akademik, publik juga menyoroti fakta bahwa riset lapangan di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Tim peneliti harus menyusuri kawasan hutan tropis yang lebat, menghadapi cuaca ekstrem, medan yang berbahaya, serta kemungkinan bertemu satwa liar seperti harimau Sumatra. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan peneliti lokal yang memahami medan sangat penting. Karena itu, ketika publik melihat bahwa peneliti Indonesia tidak ditampilkan secara layak dalam publikasi Oxford, kritik pun menguat.

Polemik ini juga membawa pembahasan lebih luas mengenai hubungan antara institusi pendidikan negara maju dengan peneliti di negara berkembang. Banyak pihak menilai bahwa masih ada pola lama yang menempatkan ilmuwan dari negara berkembang sebagai “mitra junior”, meskipun kontribusinya besar. Dalam konteks ini, kritik Anies dianggap relevan dan tepat waktu, terutama untuk mendorong perubahan budaya dalam dunia riset global.

Di sisi lain, beberapa akademisi berharap bahwa insiden ini dapat menjadi momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih adil. Mereka menilai bahwa Indonesia harus lebih aktif memastikan adanya perjanjian riset yang jelas, termasuk mengenai atribusi dan publikasi. Hal ini penting agar ke depan, peneliti Indonesia tidak lagi mengalami penghilangan kredit akademik.

Selain itu, kritik Anies juga dipandang sebagai dorongan moral bagi generasi muda peneliti Indonesia. Banyak yang merasa bahwa suara publik figur seperti Anies dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai karya ilmiah lokal. Indonesia memiliki banyak peneliti dengan kapasitas mumpuni, namun sering kali tidak menonjol di tingkat internasional. Penghargaan yang layak dalam publikasi internasional dapat membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan diri para ilmuwan muda.

Isu ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan ilmu pengetahuan membutuhkan kerja sama yang setara, bukan hierarki yang merugikan salah satu pihak. Kolaborasi ilmiah seharusnya menjadi ruang bagi pertukaran ilmu, bukan sekadar pemanfaatan sumber daya dan tenaga peneliti lokal. Kritik yang disampaikan Anies diharapkan dapat membuka ruang dialog baru mengenai standar etika dalam riset global.

Pada akhirnya, polemik antara Anies Baswedan dan University of Oxford ini membawa pesan penting: peneliti Indonesia tidak boleh lagi ditempatkan sebagai pihak yang sekadar membantu. Mereka adalah bagian integral dari riset ilmiah, terutama ketika penelitian dilakukan di wilayah Indonesia. Pengakuan yang layak bukan hanya soal penghormatan, tetapi juga soal membangun ekosistem riset yang sehat, setara, dan berkeadilan.